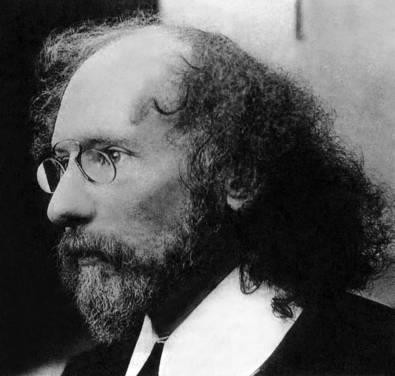

155 лет со дня рождения поэта, философа, переводчика и педагога Вячеслава Иванова (1866-1949) 28.02.2021

Символизм – это направление в литературе, живописи, музыке и искусстве в целом. Особенность жанра состоит в неком элементе таинственности и загадочности, неполном раскрытии сути произведения. Смысл доносится до читателя, зрителя или слушателя с помощью тех или иных символов (от этого слова и произошло названия течения).

Многие стихи В. Иванова чрезмерно отягощены филологической учёностью и трудны для восприятия; поэту присуща пышная, красочная и по-своему оригинальная архаическая лексика, сложные инверсии, тяжёлая медлительность и «густота» стиха, в котором, по замечанию советского литературоведа, как бы воплощена идея «вечного» русского языка «от Иллариона и Епифания Премудрого до словаря Даля».

Россия появлялась в стихах В. Иванова изредка, чаще мы видим в них картины античности, итальянский пейзаж, горы и моря южной Европы. Его творчество считали «скитаниями славянина по чужим странам и дальним векам».

Вячеслав Иванов (1866—1949) родился 16 (28) февраля в семье геодезиста Ивана Тихоновича Иванова. Он практически не знал отца, который умер, когда мальчику исполнилось пять лет. Поэтому решающее влияние на Вячеслава оказала его мать, глубоко религиозная женщина. Окончив Первую Московскую гимназию, продолжил обучение сначала на историко-филологическом факультете Московского университета, два курса, затем в Берлинском университете, где, помимо филологии, много занимался историей под руководством Моммзена, а также философией. Уже в гимназии Вячеслав проявил интерес к древним языкам и со временем стал настоящим полиглотом: свободно владел итальянским, французским, немецким языками. На мировоззрение Иванова наибольшее влияние оказали Ницше, Владимир Соловьёв, славянофилы, немецкие романтики (Новалис, Фридрих Гёльдерлин).

Вячеслав Иванов много путешествовал — начиная с 1891 года, объехал значительную часть Европы (жил некоторое время в Афинах, затем в Женеве), посетил Палестину, Египет. Жил преимущественно в Италии и России (окончательно переселился в Италию в 1924 году).

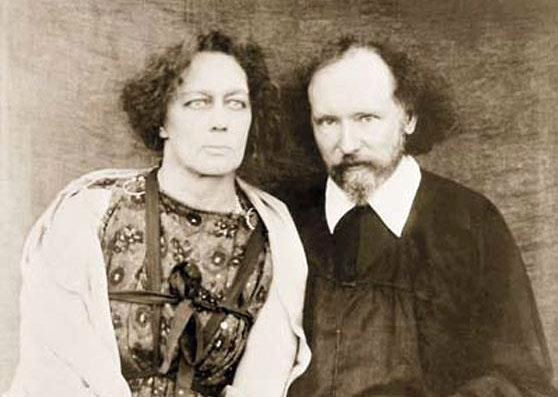

В 1894 году Вячеслав Иванов познакомился с Лидией Зиновьевой-Аннибал, поэтессой и переводчицей, спустя пять лет ставшей женой Иванова. Тогда же близким другом семьи Иванова стала М. М. Замятнина; она оказывала большую помощь поэту вплоть до своей смерти в 1920 году. За границей поэт познакомился со второй женой (на первой, Дарье Дмитриевской, он женился почти сразу после окончания гимназии) – Лидией Зиновьевой-Аннибал. В 1896 году родилась дочь, которую назвали в честь матери.

Ранние сонеты Иванова, описывающие горную природу Ломбардии и Альп, созданы под сильным влиянием поэзии католического мистицизма. Первое выступление в печати Иванова-поэта относится к 1898 году (большую помощь оказал тогда молодому поэту Владимир Соловьёв, с которым Иванов познакомился в 1896 году). В 1903—1904 годах Иванов познакомился с В. Я. Брюсовым, К. Д. Бальмонтом, Ю. К. Балтрушайтисом, Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус, А. А. Блоком.

В 1905 году поэт поселился в Петербурге, где проводил литературные вечера («среды») на Башне (в своей петербургской квартире), которые были очень популярны среди писателей, его современников.

Иванов видел прообраз «соборных» общин. Иванов сотрудничал в журналах «Весы», «Золотое руно», «Труды и дни», «Аполлон», «Новый Путь», руководил издательством «Оры»; участвовал в деятельности Петербургского религиозно-философского общества, публиковался в альманахе «Северные цветы», преподавал (1910—1911) историю древнегреческой литературы на Высших женских курсах. В 1906 году сблизился с С. М. Городецким; эта дружба дала Иванову новые темы, и в 1907 году он выпустил сборник «Эрос» (Изд. «Оры», Санкт-Петербург).

Большим ударом для поэта стала скоропостижная смерть жены в 1907 году. После этого поэт глубоко ушёл в теософию и мистику. В 1910 году женился на своей падчерице Вере Шварсалон, дочери Зиновьевой-Аннибал; от этого брака родился сын Дмитрий (1912—2003).

В 1907—1908 годах — после того, как Иванов поддержал теорию «мистического анархизма» Георгия Чулкова — произошёл окончательный разрыв поэта со старшими символистами (впрочем, дружбу с Брюсовым Иванов сохранял вплоть до смерти «зачинателя» русского символизма).

По возвращении из длительного путешествия по Италии (1912—1913) Иванов сблизился с литературным критиком М. О. Гершензоном, философом С. Н. Булгаковым, композитором А. Н. Скрябиным.

Активную культурно-педагогическую деятельность Иванов продолжал и после Октябрьской революции; в 1921-1924 годах жил в Баку, где был профессором университета. В 1921 году защитил диссертацию о культе Диониса.

Последние десятилетия провёл в Италии, где занимался в основном переводами произведений античных и средневековых поэтов (Сафо, Эсхила, Алкея, Петрарки и др.), лишь изредка публикуя новые произведения (цикл «Римские сонеты», 1924; поэма «Человек» (Издательство «Дом книги», Париж), 1939). Иванов жил в Италии уединённо, поддерживая общение лишь с некоторыми из русских эмигрантов (из старших — с Мережковскими, из младших — с И. Н. Голенищевым-Кутузовым).

В 1926 году принял католичество. В 1926—1934 годах преподавал русский язык и литературу в колледже в Павии, в 1934—1943 годах в Восточном институте Ватикана. В 1948 году по заказу Ватикана пишет вступление и примечания к Псалтири. Итогом литературного творчества Иванова стал сборник стихов «Свет вечерний», опубликованный посмертно в Оксфорде в 1962 году.

Он умер в Риме в 1949 году, прожив долгую жизнь. Поэту было 83 года. Похоронен на кладбище Тестаччо.